老家放著2005年出版的攝影之友——精彩二十年,當時正值考試,看到書店有售,二話不說入手,考試前還讀得津津有味。

現今翻看,倒是覺得好多內容還能精益求精。比如說,在當時單反風潮正盛,回頭介紹兩大家的起源——旁軸相機,真的耳目一新;不過,我認為,用Canon 7S去比較Nikon SP真的不合適。

首先Leica M3推出後,為日系各大廠的Leica III copies立即被比下去,而幾乎是唯一的Contax copies——Nikon SP傾住了所有心力,其雙重觀景器,一廣角(28/35框線)一標準加長焦(1倍放大率50/85/105/135框線)與測距連動,及鈦合金橫走快門,實在震撼。只是價格同樣想當然爾地誇張。

然而SP售價實際仍然比M3低,算上鏡頭的價格差距會更大,只惜在好多人眼中,日系就是「平替」(平價代替),以光環而非實力去衡量事情,實在荒謬。

與此同時,單反相機憑藉所見即所得等好處漸漸興起,Nikon也不甘後人,在SP基礎上推出了F,卻使其走了一條不歸路。

此外,一眾曾經努力追趕的日系旁軸為之黯然,好多較小型的廠商馬上被登出競賽,基本上只剩下Canon、Nikon與之競爭。儘管還有例如Leotax G、Yashica YL之類基於M系機身彷製,但數量少得不值一提。

一眾Leica彷製機中,Canon自IIB開始以其獨門三段變焦取景器最令人印象深刻,而Canon VI-T,VI即羅馬數字6,昂然表示其旁軸系列發展至第六代。

自五代機開始,Canon立即跟上Leica的新外型,但保留以往L39接環,似乎受到知識產權所限了。這一代的改進,除了自動重設底片計數器及一體式快門慢門(如今看來毫不起眼的功能),最重要是加大觀景器與提升放大率,0.65x對應35mm視野,1x對應50至100mm,1.55x則作精準對焦用。另外,此機比VI-L還多了Leicavit式快速過片器。

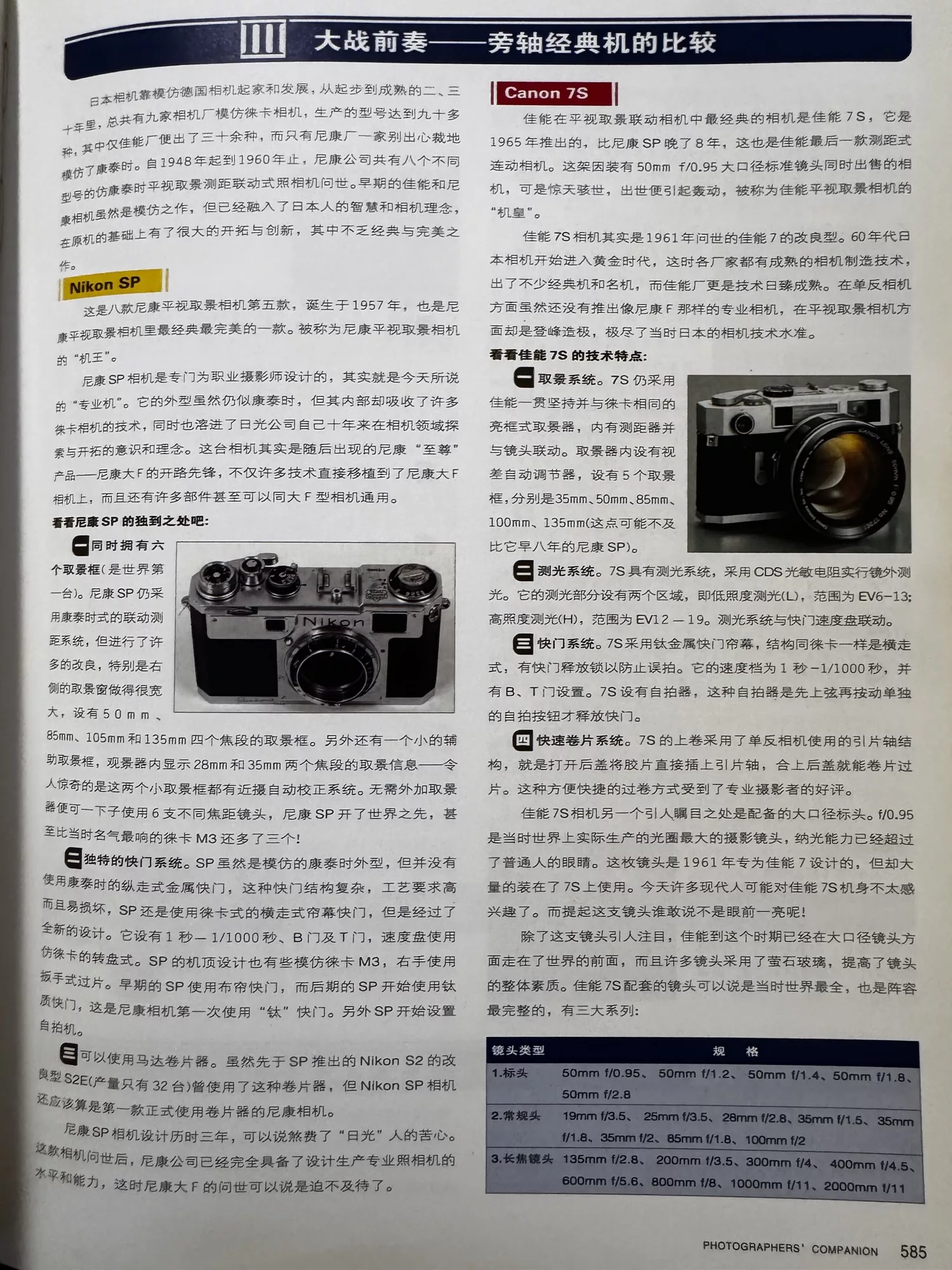

可是,到了Canon P/7/7S那代,Canon還是毅然放棄了三段觀景器設計,改為一個固定放大率提供不同框線,P使用1倍取景器(35/50/100框線);而7/7S就使用在後來Bessa R系那種框線選擇轉盤,放大率降至0.8,比起P對眼鏡族比較方便吧,但整體而言在我看來這是退步了。

故此,就造工、推出時間與機身定位上,我認為只有Canon VI二機能與Nikon SP比肩。

1959年,Nikon F推出,大受歡迎,直至1973年停產的15年間生產了超過八十萬台,比較Leica M3(1954-1967)銷售廿二萬台,可見一斑。六十年代開始,Canon仍然推出Canon 7/7S作最後的嘗試,而在旁軸受挫的Nikon,全速轉換至單反,殿定了往後幾十年單反霸主的地位;相反,M3的成功為以後的Leica帶來一場災難。

這就叫禍福相依吧。