久違多年的富士。

2001年,富士在其Silvi f2.8基礎上,換上6組7片的24/1.9鏡頭,使其成為歷來最大光圈的傻瓜機(另一是Canon AF 35ML),贏得月光機美名,是為Natura Black f1.9。

在自己底片光涯中,此機價格一直高踞不下,反而Silvi f2.8價格悲得不行,入手幾年陪我過了大學攝影最多產的時光⋯⋯然後過了一段時間。因為準備長途旅行,算是找個藉口入手此機。

此機早於2005年停產,然而多年來(大概2010數年期間)二手價格直迫甚至超越CONTAX T3、Minolta TC-1等等頂級傻瓜機。然而,造工、功能而言此機與它們很明顯不是一個檔次:連功能記憶都沒有,最討厭的閃光燈關閉都要每次開機,按一下設定連按三下右再按設定,幾乎變成肌肉記憶了。

然而富士將此問題美化成NP mode:使用1600度底片才會強制關閉閃光燈,但似乎無改fanboy欣賞,只是更意想不到是多年後的信眾變得更加激進好戰而已。

曾經好一段時間,富士Super EBC、賓德SMC與蔡司T被譽為三大鏡頭鍍鏌,當然見識多了就覺得這是marketing綽頭多於實際(難不成你用了T*保護鏡後成像就多了菜味),反過來說,Minolta、Konica、Olympus、Leica等等沒標明鍍鏌的,同樣能拍出印象深刻的色彩,所以最終成像還是看鏡片組合與廠商功力。

富士龍(Super EBC Fujinon) 24/1.9鏡頭,在當年單反橫行的年代,這般小巧體積卻有著大光圈廣角,恐怕是黑科技般存在。最終成像,可以預期一定有所代價,變形、暗角自然無法忽略;不過看到那種讓人深呼吸的色彩,儘管機身一切都很普通,觀景器連一點點攝影資訊都沒有,姑且當是少點干擾,專心拍攝,其餘由它處理吧,又自然地無法自拔般拍下去。

後來在SuperCCD年代的富士相機仍然感受到這種鮮烈的色彩演繹,然後,就沒有然後了⋯⋯

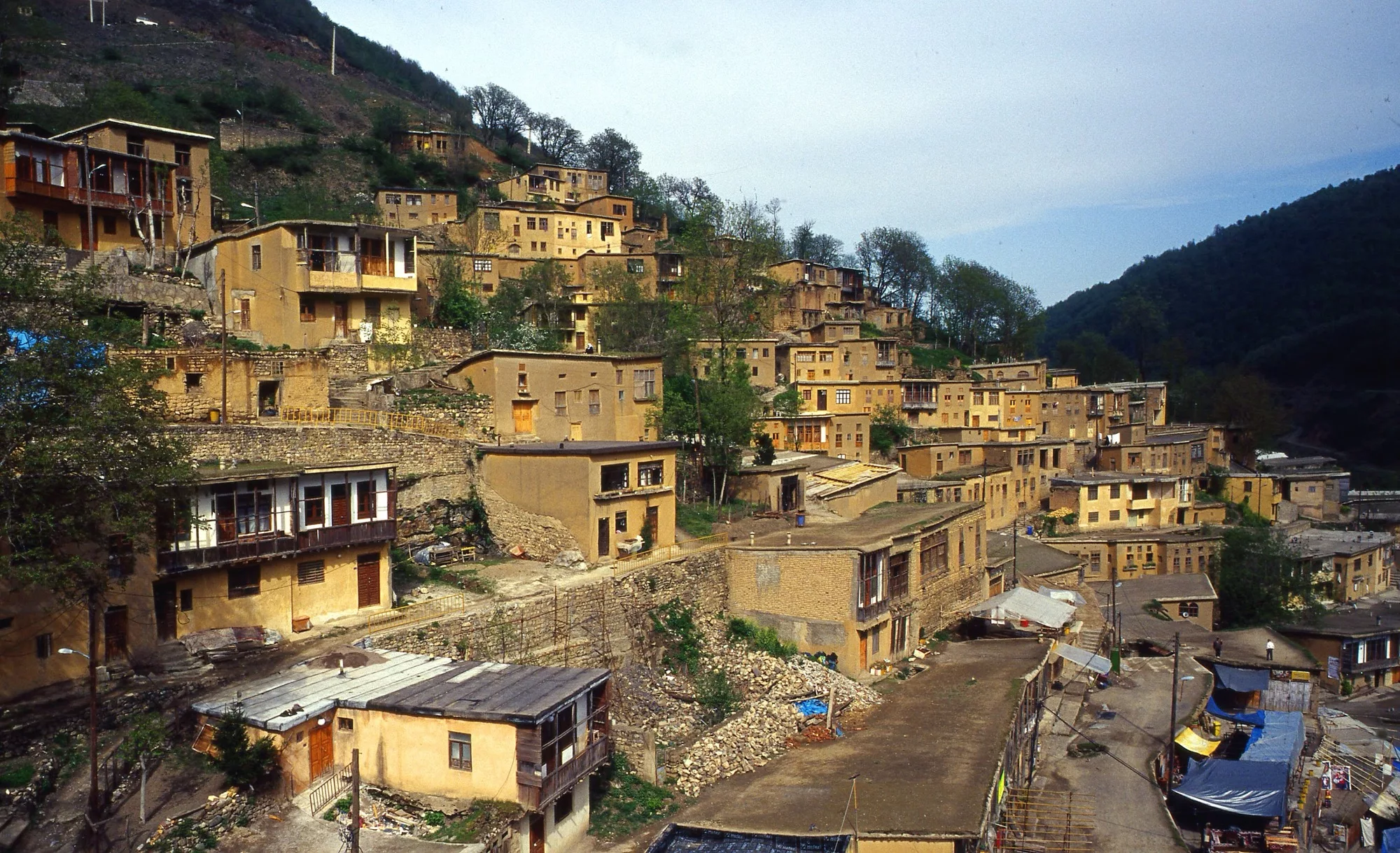

話說在香港試拍過正片後,肯定一切無恙,就帶上此機去旅行:伊朗、亞美尼亞、格魯吉亞、土耳其。當時極有愛地帶上四套相機:Ricoh GXR A12 M、Minolta CLE、Fujifilm GA645Zi、Fujifilm Natura Black f1.9與兩支M mount鏡頭:福仔15/4.5、50/2與Minolta M-Rokkor 28/2.8。

實際上每日不可能帶上全部裝備出發,但視乎當天會去的地點,帶上兩三套組合。在市內街道遊走時候,在主力機以外,幾乎必定帶上此機作副機:

- 遇到手動對焦肯定來不及拍的時候,就立即從口袋掏出它拍下來(還要反射動作般關閃光燈),故此當時一般裝上400度的彩色負片,手持拍攝加上大光圈通常足夠有餘。

- 大概都是有點冷門的旅遊地點,當地人又往往熱情好客,經常被邀請一起拍照,當然自拍或交給其他人拍攝都是傻瓜機好用。

旅行回來了,恐怕還是比較喜歡TC-1,所以把它賣了。為了寫文,把塵封多年的旅行照片翻箱倒櫃般找出來,看著最掛念的,原來不是相機,而是回憶。如果世上有月光寶盒的話,我最希望再回到旅行的時候,重新好好再感受一次。