舊文關於Nikon SP與Canon VI, 反應一般,不知是否因為rangefinder太過曲高和寡,rangefinder=>Leica M=>$$$ (?)

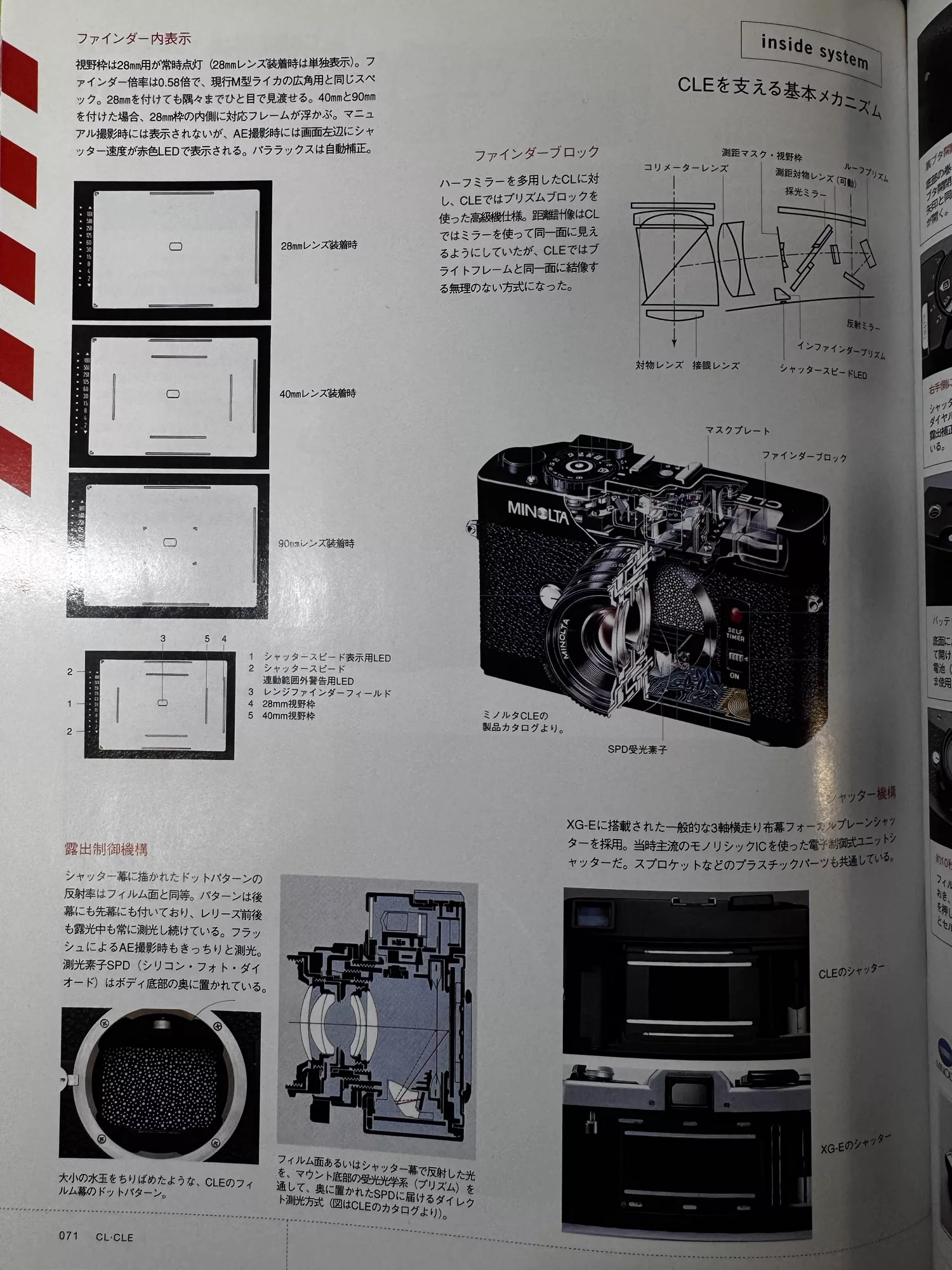

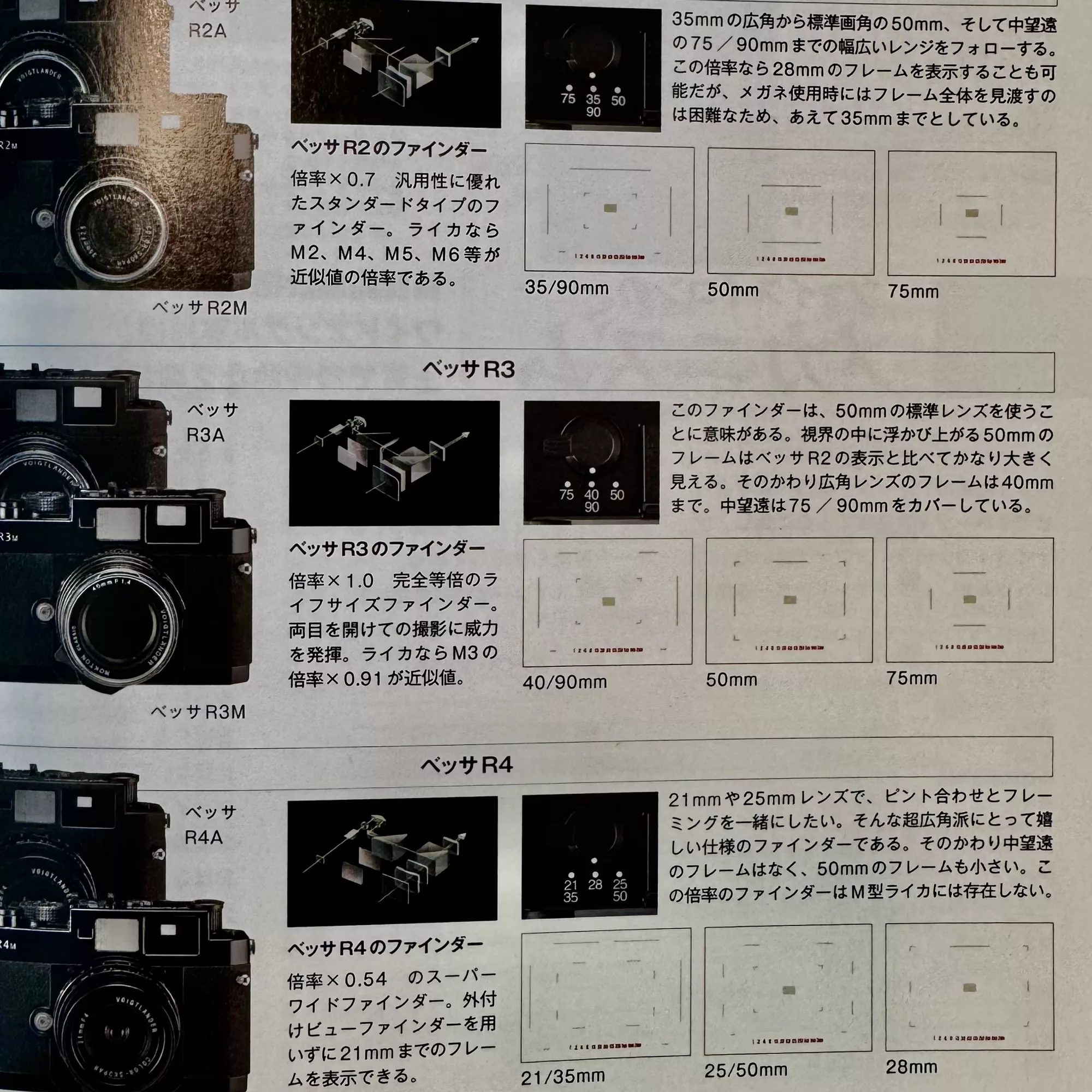

不同型號的旁軸相機的觀景器都有不同放大率,譬如Leica CL與Minolta CLE都是0.6,只是後者觀景窗較大,所以要看到接近28mm鏡頭的視野,而前者最廣只夠40。而它們都提供不同的鏡頭框線,以方便使用較長焦的鏡頭(反之超廣角只能使用外接觀景器)。

視野最廣的旁軸應屬福仔R4,但反之其只提供21至50框線,因為50框線已經小得可憐,再長焦就想也不用想了。

可想而知135世界,旁軸在單反興起後漸漸敗陣的原因,使用不同焦距的鏡頭實在不便,前者更甚還需使用visoflex等等裝備去勉強使用長焦。當單反的廣角鏡愈來愈精良,各式配件愈來愈豐富時,旁軸就毫無優勢,結果以奢侈品姿態活下來⋯⋯

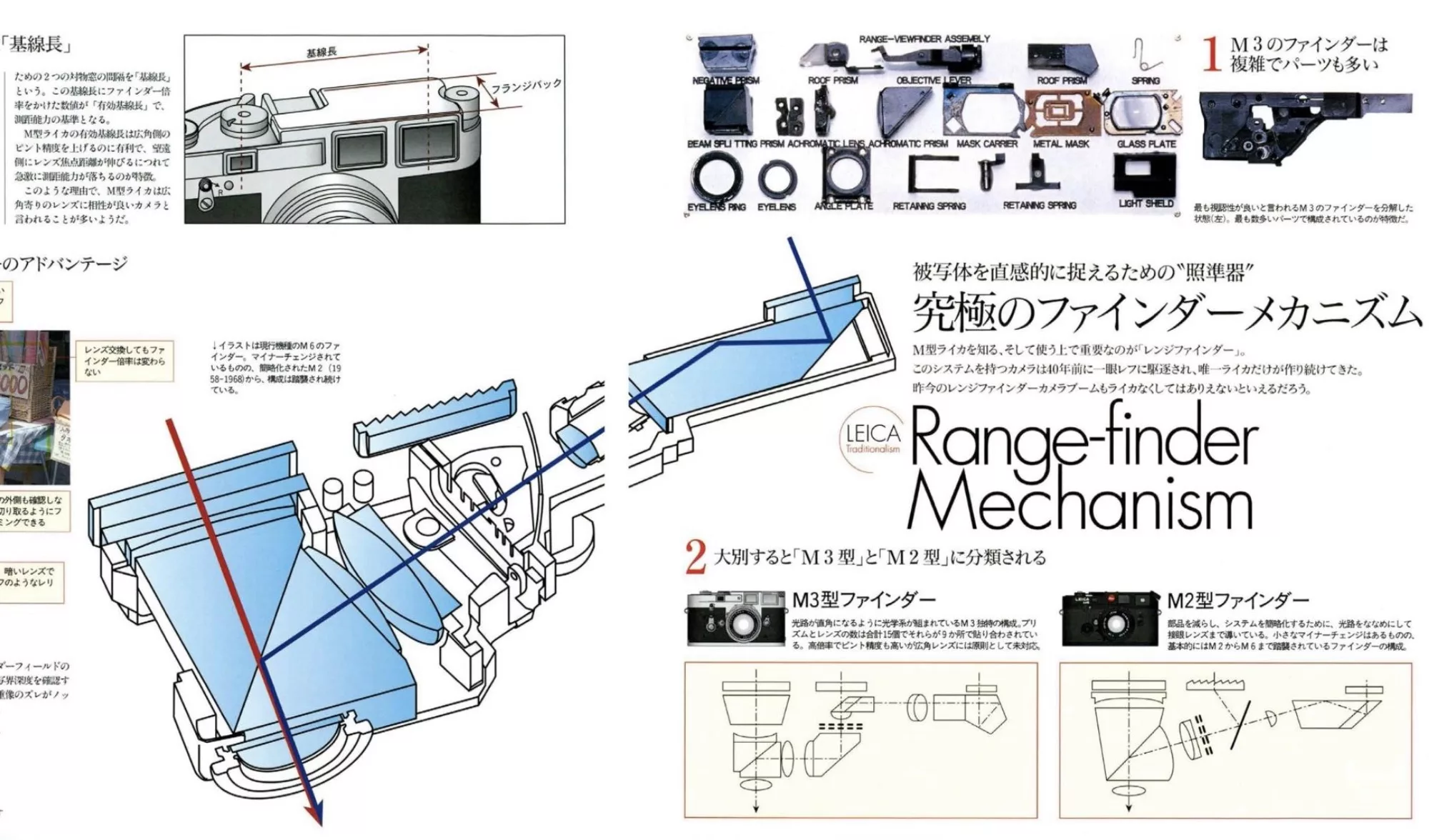

除了放大率,rangefinder(旁軸相機)測距連動器另一個重要指標就是基線長。

觀景器一般在鏡頭的最左邊,在另一邊有一個測距窗;鏡頭對焦的時候,接環上有連動零件去帶動相機的測距窗角度,以三角測距原理去判定物距。對焦時,左右兩組光線重疊在一起,故稱疊影對焦。

下圖可見M3與M2的測距連動結構,M2較簡單而可支援不同放大率,故此成為以後Leica各型號以至Minolta CLE、Konica Hexar RF的設計基礎。亦可想而知兩個窗相距愈長,放大率愈高,有效基線長(基線長X放大率)愈大,三角測距愈準確。

觀景窗與測距窗中間的是框線照明窗,在Leica M9後被取消了,結果兩者之間只剩下可樂標,高階型號在此位置更變成一粒巨型一字螺絲——

醜得不明所以。

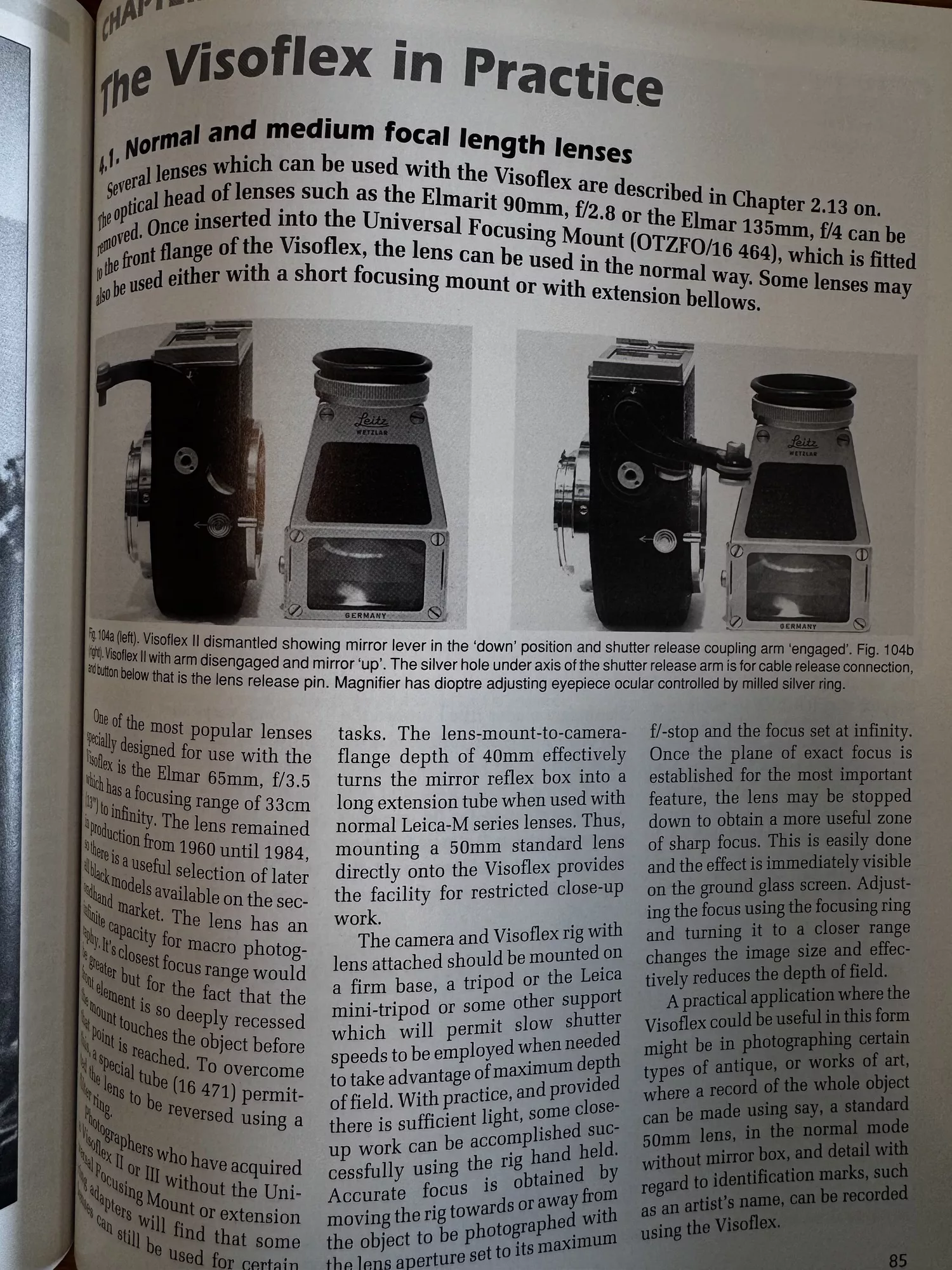

再回說單反。Contax S似乎是單反(SLR)的始祖,於戰後推出,其單鏡反光概念被各方迅速跟上。只是當時的Leica只以非常保守的方式實行:在現行的旁軸機身,加上反光鏡箱配件,是為visoflex系統;拍攝後,除了機身過片,還要為反光鏡箱上鏈,無論外型與操作都頗為累贅。

面對Nikon F等單反步步進迫,Leitz的回答只是為現行的visoflex加上眼平取景及快速回彈反光板,但其使用之麻煩始終不改,令人在135世界都能得到操作大底相機的速度⋯⋯

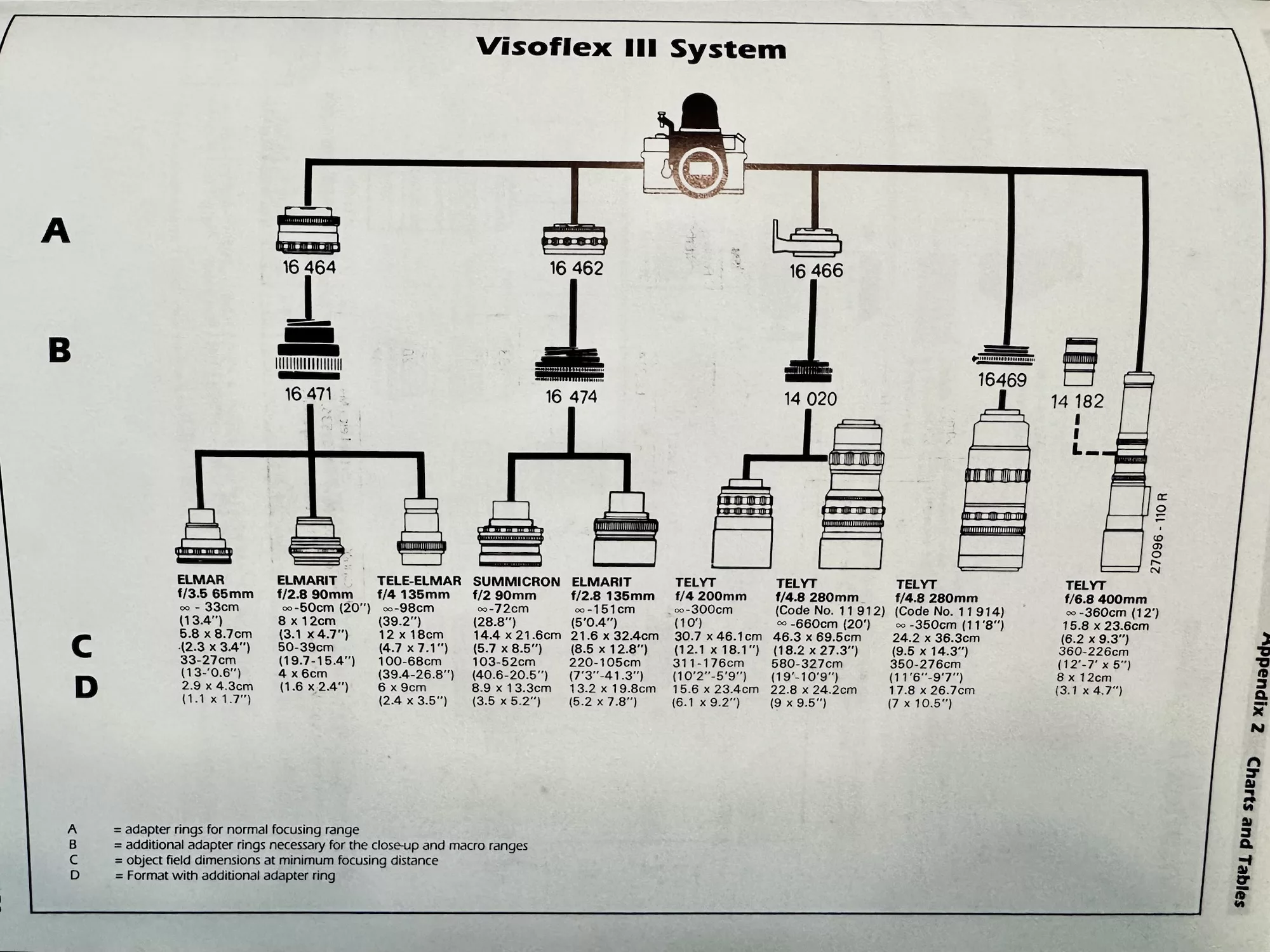

如下圖所見,除了鏡箱操作,不同鏡頭擰出前組脫離原生M mount後,卻沒有共同的鏡後距離,要有不同的延伸配件去接合,使其無限遠位置準確,實在無法理解這樣的設計理念。

基於以上種種,原來的visoflex系統被釘在歷史的恥辱柱上。Leica於五十年後捲土重來,把(Olympus代工)的EVF配件同樣命名為visoflex,在無反世界,一個小小的配件加上liveview,產生了以往需要大量機械零件都達不到的效果,這就是電子化的魔力。