某日在邪惡海灣遇見此怪鏡,HFT的C/Y接口,非比尋常,出於好奇與考古心態入手。關於它的網上資料幾乎不存在,序號又跟一般C/Y或Rollei SL不同,賣家說是Rollei(當時Zeiss已是它的股東)為C/Y系列製造的試作型鏡頭,姑且聽之。

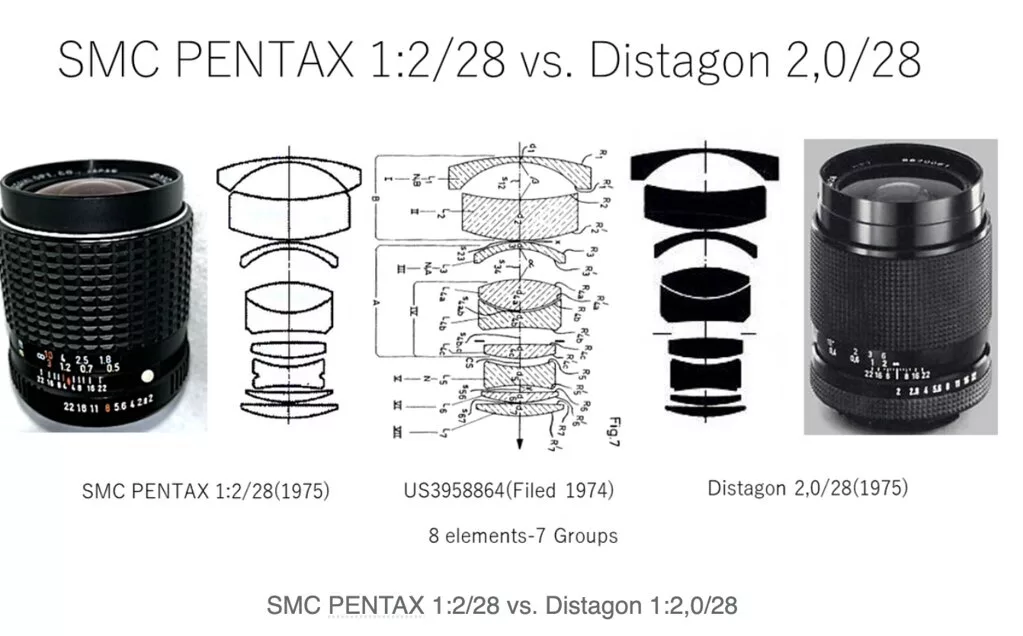

此鏡素有Hollywood lens美名,說實話我真的覺得不知所云?倒是旭日光學(Asahi Pentax)初代28/2同樣被稱為Hollywood lens,皆因是幾乎是一樣設計的鏡頭,出由天才設計師Erhard Glatzel手筆。

七十年代Zeiss找上Yashica製造相機系統前,曾短暫與Pentax合作開發鏡頭,後者系統剛好缺乏大光圈廣角;然而此28/2設計出來後,「實在太大了」。與此同時,Olympus推出Zuiko 28/2,比此鏡體積小近一半,於是Pentax生產初代28/2不久,便從新設計小巧路線的28/2與之競爭,一代日系名鏡就此結束,實在可惜。

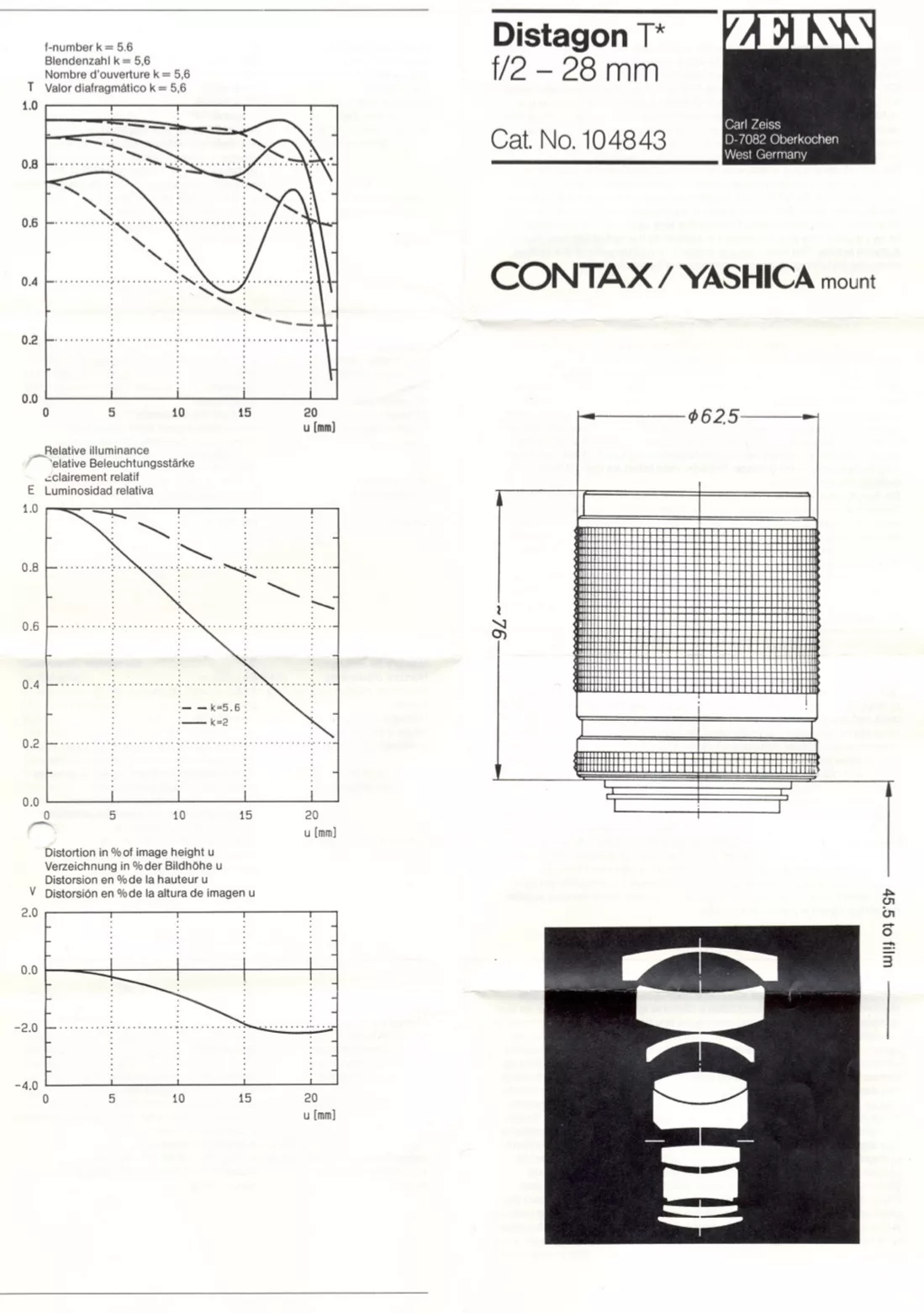

雖然賓德走小巧路線,嫌棄此鏡體積相對機身過大,實則它只是鏡身稍長(76mm,對比Canon 28/2 SSC的61mm),而C/Y口徑就仍然保持55mm,尤其實際鏡身比同樣採用浮動組件的Nikkor AI 28/2與Canon 28/2 SSC還稍幼一點。

七十年代伊始,各大光學廠商已漸漸掌握單反廣角鏡頭設計(retrofocus、或Zeiss稱之Distagon),而在大光圈廣角鏡上,更開始有設計餘裕,去探索更複雜的光學結構,使用浮動組件優化近距成像。

一般而言,浮動組件指鏡組分開不同方向、速度移動,自然需要更複雜的機械設計。一般看到簡單的設計,濾鏡組會轉動,而此鏡極為靈巧的設計,前組有獨立的螺環,對焦環間接控制前組與銘牌一同移動,而不影響濾鏡環。如斯大費周章,卻不得不佩服蔡司工程師的巧思。

只是此鏡造工以至整體惟一缺點是,浮動組件令對焦距離控制變得奇特,對焦由無限遠輕輕一扭已經去到2米,似乎是浮動組件微小活動已經大幅放大了對焦效果,故此在一般街拍、人像攝影不易施展。

拆解教學,欣賞下就好,未經訓練切勿模仿:

至於Rollei為Zeiss的C/Y接環製作28/2鏡頭,時為七十年代中,但原來更有趣的是,當時就算Rollei擁有自己的SL35 135單反系統(QBM接環),28/2並未在列,要等到八十年代中再推出自家的28/2 HFT。而另一邊廂,就算Zeiss飲恨Contarex後,倚仗Yashica的工業力量東山再起重歸135系統,仍然保有德國的鏡頭生產線,製作各式AEG鏡(28/2與RTS等等,都是最早投入市場的C/Y系機鏡,詳情參見舊文),為何特意需要Rollei製作一支由Zeiss設計的鏡頭?

我的推測是:儘管Dr. Erhard Glatzel於1974年為此鏡申請專利,然而實際設計圖紙一早已經完成,供Pentax評估,作為後者為Zeiss生產單反系統的投名狀,延遲申請專利就是避免秘密過早公諸於世,可惜協議破局;當然Zeiss也有兩手準備,同時與Yashica商量全面復活135單反系統的計劃期間,Zeiss與Yashica雙方的生產線仍未準備好製作鏡頭,不如交由已經推出135系統的Rollei製作,作為試作產品為後來的C/Y系統準備。

儘管此鏡無論出身、機械、光學都屬頂尖位置,然而實為叫好不叫座,網上評測、使用體會等等不多,恐怕它長期活在同宗兄弟D35/1.4陰影下,皆因35mm焦距較受人追捧,而且後者足足大一級光圈。只是實拍來說,如果35/1.4身為廣角,卻有著人像鏡細緻,由焦內漸漸化開到焦外的溶化感,那麼28/2就是在此之上加入光暗間微妙的立體感。

器材生涯中,把玩過數不清的鏡頭;相反,我們都知道器材甚麼也好,不及曝光、構圖、題材重要。然而,世上還是有些百中無一的鏡頭,就是能點石成金,把原本平平無奇的場景變成賞心悅目,所謂買鏡送技術,或一言蔽之:神鏡。

在此我自不多言,讓照片自圓其說吧。唯一可以挑剔的,應該是HFT鍍錯帶來的超爆烈反差吧。

最後,當時入手的鏡頭雖然已知後鏡有花,可惜連對焦環都有問題,實在不忍心拆鏡修理(恐怕零件如斯複雜也令人卻步),只好忍痛退件。然而,過了好一段時間,還是念念不忘⋯⋯而Dr. Erhard Glatzel已於2002年過世,我因此寫下這些文字,聊表心意紀念此鏡與博士。

如斯超凡表現,非我等拙劣文筆所能描述。大師已逝,留下人間如此寶具,容我誇稱其為神之遺跡吧。